Posa corona d’onore presso il Monumento in Piazza Margherita di Savoia, ore 9:00; saluto del Presidente A.M.I., On., Prof. Giovanni Bruni. Intervento del Dott. Felice Pellegrini, curatore della raccolta “Lettere dal Carcere e dal confino (1930-1943)”. Saluto del Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. Presentazione della raccolta avv. Biagio Lorusso, già sindaco di Bisceglie, e lettura a cura del regista Carlo Bruni di alcuni brani delle lettere “Vincenzo Calace Testimone di Libertà. Prof. Giancarlo Tartaglia, docente LUISS Roma e direttore della Federazione Nazionale Stampa Italiana. Motivazione del conferimento della Citttadinanza Onoraria, avv. Francesco Spina, Sindaco di Bisceglie. La cerimonia avrà luogo Domenica 29 novembre, alle ore 9:30 presso il Teatro Comunale “G. Garibaldi”.

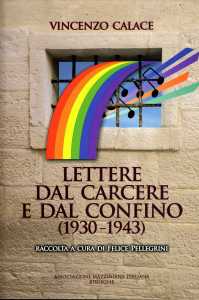

Felice Pellegrini, curatore della raccolta di lettere scritte da Vincenzo Calace ai familiari dal carcere e dal confino tra il 31 ottobre 1930 ed il 28 luglio 1943, riporta in uno dei fogli di risguardo gli ultimi tre versi del canto VI del Paradiso.

Si riferiscono alla figura di Romeo di Villanova, la cui opera di ministro di Raimondo Berengario IV, ultimo conte di Provenza, e, alla sua morte, di amministratore della contea e di tutore della figlia Beatrice, fu, nella versione leggendaria accolta da Dante, misconosciuta e compensata con ingratitudine dai provenzali. Romeo (che allora poteva avere anche il significato di pellegrino) si allontanò dalla Provenza, povero e vecchio, dopo aver consegnato un patrimonio accresciuto.

Se il mondo-esclama il Poeta- sapesse la dignitosa fortezza d’animo da lui dimostrata nel mendicare la sua vita a tozzo a tozzo, lo loderebbe assai di più di quel che lo loda.

Calace (al pari del Romeo dantesco) è figura emblematica del cittadino onesto e probo, di cui il mondo ignora (o potrebbe ignorare) il virtuoso operare (il ben fare), nella consapevolezza di aver adempiuto il suo dovere per sé stesso senza attendersi ricompensa; anzi, disdegnando ogni, pur giustificata, onorificenza e carica.

L’iniziativa della raccolta è l’ultima in ordine di tempo tesa a preservare dalla damnatio memoriae un resistente disarmato alla tragica e disastrosa dittatura mussoliniana e vuol consegnare alle future generazioni una significativa testimonianza della vita italiana tra il 28 ottobre 1922 (giorno in cui formazioni paramilitari fasciste inscenarono la marcia su Roma) ed il 25 luglio 1943 (seduta del gran consiglio del fascismo con defenestrazione del capo); voglio dire, una testimonianza della vita non ufficiale, nascosta al largo pubblico, soffocata dal regime, imbavagliata ed isolata tra le mura delle carceri o in sperduti e lontani paesi ed isolotti.

Calace fa parte di una piccola minoranza che respinse sin dall’inizio l’egemonia monarchico-fascista.

Tanti si erano illusi di contenere e governare il nascente movimento delle camicie nere in funzione dell’antisocialismo e della stessa democrazia borghese.

Benedetto Croce, ad esempio, simpatizzò in un primo tempo per il fascismo, a favore del quale votò in Senato ancora all’indomani del delitto Matteotti (1924). Al primo governo Mussolini i popolari parteciparono con i ministri Vincenzo Tangorra al Tesoro e Stefano Cavazzoni al Lavoro e col sottosegretario all’Industria e Commercio Giovanni Gronchi, che sarà eletto Presidente della Repubblica il 29 aprile 1955; i liberali con l’industriale Giuseppe De Capitani all’Agricoltura.

L’illusione di normalizzare il fascismo indusse il Parlamento in larga maggioranza non fascista ed il re ad accettare supinamente sia l’istituzione del gran consiglio che l’istituzione da parte di questo organo anomalo, nella prima seduta tra il 15 ed il 16 dicembre 1922, della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, un vero e proprio esercito fascista forte di 300 mila uomini impegnati per giuramento alla fedeltà non al re ma al duce.

Calace non si limita ad un silenzioso rifiuto ma sceglie la lotta aperta ed il rischio; sceglie di pagare di persona per riaffermare una concezione politica diversa ed opposta alla dittatura e per testimoniare la possibilità di una diversa ed alternativa classe dirigente.

È testimone e rappresentante della <<lotta tra la forza di “giustizia e libertà” e le forze della pidocchiosa triade bimillenaria monarchico-clerical-fascista…che poi si puntualizza nella tirannide animalesca dell’apparato poliziesco-carcerario>> (così in una lettera indirizzata da Roma il 7 luglio 1957 ai <<carissimi La Franceschina e Lorusso>> nominati –scrive- <<per riferirmi a tutti i nostri contadini ed artigiani, chè delle persone cosiddette “istruite” è caritatevole non parlare affatto>>).

Le epistole qui raccolte in numero di 292, di cui alcune indirizzate ad organi del Ministero degli Interni, vanno lette nella consapevolezza di quel che era il contesto in cui Calace scriveva e del novero ristretto degli interlocutori (non per Sua scelta ma per il divieto a scrivere ad altri lettere dal diverso contenuto): la moglie, la madre, il padre, le sorelle, il nipotino Felice, i congiunti più vicini.

Sono del genere intimistico con le problematiche quotidiane e personali. Le migliori presentano i caratteri della letteratura d’introspezione e venature di lirismo. Alcune sono drammatiche; altre didascaliche. Risentono della condizione di chi ama la vita e la natura; è legato alla famiglia; nutre forte amore verso la Patria; è ancora capace di accendersi di amore romantico per una donna. Di contro, è costretto a guardare <<il cielo d’Italia>>, ad ammirarlo, a bearsi di esso soltanto <<nell’ora di aria giornaliera>> o a goderne <<nelle altre ore della giornata…sol un rettangolino a scacchi>>.

È la condizione di chi, privato della libertà, è sottoposto a sevizie morali (non scrivere altro che due lettere alla settimana e solo ai familiari; non avere il <<gran conforto di rifugiarmi nella lettura delle opere dei nostri grandi intelletti veramente sinceramente universali, che ti illuminano la mente e ti scaldano il cuore>>; non aver carta per gli esercizi d’algebra e di matematica insegnate ai suoi compagni. La maggiore delle sevizie fu il non consentirGli di raggiungere Udine, dove è già morta Dina o Bisceglie per rivedere il morente padre (trattamento decisamente meno duro fu, invece, riservato a Pertini, di cui fu accolta la richiesta di rivedere la madre che <<sempre più subisce le conseguenze dei suoi 86 anni>>. Pertini fu, difatti, tradotto da Ventotene al carcere di Savona ove ricevette la visita di Maria Muzio nei giorni consecutivi dell’11 e 12 settembre 1941).

Per di più Calace, così come altri politici antiregime, subiva un sistema di logica dell’inquisizione. Quel sistema che dal condannato (o dal confinato) ai congiunti, dai congiunti agli amici, ai conoscenti, attraverso una serie di passaggi obbligati, estende il raggio della vigilanza, del controllo, dello spionaggio.

Alla logica dell’inquisizione deve aggiungersi l’operato della tirannide animalesca dell’apparato poliziesco-carcerario.

Le misure di prevenzione a carico di Calace e di Roberto, Traquandi, Domaschi, Fancello, Pertini ed altri compagni, considerati <<pericolosissimi sovversivi>>, vengono aggravate <<per evitare che i predetti possano organizzarsi per fare il benché minimo tentativo al fine di fuggire. È necessario pertanto che… le misure di che trattasi vengano eseguite in modo continuativo, con personale avveduto e diligente, ed integrate e perfezionate con gli altri mezzi a disposizione di codesto Ufficio>> (così da Ministero degli Interni- Direzione Generale di P.S. a direttore confinati di Ponza in data 22 settembre 1936; cfr. “Pertini: 6 condanne 2 evasioni”, 1970, pag.324).

Le giornate sempre uguali, i gesti ripetuti ogni giorno, la nozione del tempo che subisce una profonda deformazione, il futuro senza oggetto, l’agognata libertà che si allontana. In breve, la dimensione psicologica del carcere e del confino producono stordimenti nella mente (<<Vi scrivo un po’ di rado ed avete ragione di essere malcontenta…Sono in un periodo di malavoglia; la vita è monotona, piatta ed esasperante e tutto affoga nella noia più desolante>>; così nella lettera alla madre-Ponza 3 ottobre 1937).

Stordimenti che non annichiliscono l’uomo; non annullano la volontà e la consapevolezza di far parte della società e di una élite politica e morale e che la sofferenza di oggi è il prezzo della libertà di domani che sarà la libertà di tutti.

Calace accetta la pena e dimostra ai persecutori, agli incerti, agli esitanti che la forza della coscienza è capace di tener testa alla soverchiante forza bruta e che la libertà di pensiero è argine a violenze ed arbitri.

<<Voi dite –scriverà il 28 luglio 1940 da Ventotene- che questa fedeltà alla mia coscienza, la fermezza nella dignità, la gelosa, a volte arcigna, cura del mio onore mi costano carissimo? È verissimo, mi costano la libertà, bene supremo dello spirito, ma la mia coscienza, la mia dignità, il mio onore li pongo al di sopra della libertà che considero mezzo, bene strumentale e non fine: il fine è umanarsi>> (l’uso del verbo riflessivo è chiaro riferimento all’Incarnazione del Cristo).

La resistenza disarmata dell’Ingegnere è messa a dura prova. Fiaccano ma non vincono il resistente la delusione per non aver riottenuto la libertà (1935) dopo la generale concessione di indulto ed amnistia né al termine dei primi cinque anni di confino (1940).

È un <<irriducibile>> il <<prigioniero in patria>>.

Si guarda bene dal chiedere la grazia al dittatore.

Porta con <<coscienza perfettamente tranquilla>> quella croce, che trascinata da <<Gesù ancora straniero tra gli uomini>> fu <<piantata sul calvario>> e ricorda che “Egli, Cristo, non chiese e non ottenne la grazia durante la sua tragica ora terrena!” (Pallanza 3 aprile 1932).

Riacquistare la libertà sarebbe stato possibile con atti di sottomissione; con dichiarazioni di pentimento o con promesse di estraniarsi dalla politica.

È risaputo che Mussolini era molto sensibile alle arrendevolezze, ai pentimenti, alle abiure.

Bastava un segno di cedimento.

Calace non lo fa perché è fuori dal “gregge umano”, fuori dal <<campo nel quale si destreggiano agevolmente i ciarlatani, i rosicanti, i giullari, i camaleonti, i gazzettieri, i coccodrilli e tutta la svariata fauna famelica dei nanerottoli senza fede e senza coscienza>> (così nella lettera al padre –Roma 17 febbraio 1931). Non intese mutar bandiera <<proprio ora –scriverà da Imperia il 10 settembre 1931- che la mia fede è messa alla prova del sacrificio! Senza iattanza e senza debolezze: tranquillamente, serenamente levo alta la bandiera della mia fede verso le ideali cime>>. Mesi dopo, il 14 marzo 1932 da Pallanza rammenterà ai familiari: <<… sono in prigione… non sono disposto per nessun piatto di lenticchie a fare come Faust, a vendere la mia anima al diavolo per riacquistare una falsa giovinezza>>.

A siffatta irriducibilità corrispose da parte del regime, come detto, una consequenziale durezza di trattamento.

Contribuisce a farci conoscere la tempra eccezionale del Nostro il telegramma inviato il 14 maggio 1936 al Ministero degli Interni, nel quale prospetta di addebitare all’Amministrazione di Pubblica Sicurezza l'<<eventuale perdita o menomazione mio occhio infermo>> in caso di mancata autorizzazione al ricovero presso la clinica oculistica universitaria di Napoli.

La routine del carcerato e del confinato è alleviata dalla lettura, pur non avendo gli occhi in ordine, nei limiti concessi dal Ministero della Giustizia e con i ricorrenti divieti, di giornali (<<la Dina mi manda settimanalmente un mucchio di giornali illustrati che mi aiutano un po’ a passare il tempo e che mi … istruiscono. E sono edificato –scrive con grande ironia- dal commovente unisono di tutti questi giornali>>; Roma 3 marzo 1931) e dalla lettura di libri. Sono tanti i libri di cui è, poi, costretto a privarsi. Dalla lettera del 5 settembre 1932 apprendiamo che Calace invia <<alla Dina, a Udine, 48 volumi che avevo qui… Ho tenuto per me …soltanto undici volumi di carattere scientifico e professionale con la vaga speranza, o illusione, che un bel giorno possano dare disposizioni che mi consentano di riprendere i miei studi>>. È d’aiuto per l’aggiornamento professionale la rivista mensile “Scientia, organo internazionale di sintesi scientifica” edita da Zanichelli anche in francese, tedesco ed inglese con abbonamento procurato dalla moglie <<per il quale ha speso 130 lire>>.

Dà, come detto, lezioni di matematica ed algebra ad altri detenuti. Si dedica all’apprendimento dello spagnolo e dell’inglese (gli riesce ostico il tedesco). Al confino organizza un’orchestrina, che è <<riuscita a mettere su, si studia e si eseguisce musica quasi tutta classica (2 violini, 2 mandolini, 1 mandola e 2 chitarre)… Per Ventotene è un’orchestrona>> (Ventotene 3 settembre 1941).

I ripetuti riferimenti alla religione ed a Cristo meritano approfondimento.

Quel che può affermarsi con immediatezza è che la religiosità di Calace fu non conformistica, libera da canoni, non istituzionale, fortemente critica con la chiesa terrena.

Amava la famiglia ed i fanciulli. Non ebbe figli e riversò sui nipotini, nati mentre Lui era al confino, amore e preoccupazioni. Con essi e su di essi castellava; seguiva <<il fiorente sviluppo dei …giovanissimi e tenerissimi rampolli>> ed augurava loro <<una vita ricca di dignità e di amore>> (Ventotene 19 maggio 1940).

L’attenzione verso i bambini porta Calace a raccontare <<in uno dei soliti giorni di ventaccio matto … due bimbettine che uscivano di scuola [e] si avviavano a casa loro. Il vento le sbatteva e le malmenava senza pietà: in un momento di estrema violenza una delle piccine si accasciò accanto ad un muro per non venir travolta, l’altra barcollò, ma riuscì a tenersi ritta, si fece rossa rossa d’ira, di rabbia, di furore, afferrò un gran sasso (grande per le sue piccole mani) e lo scagliò con tutta l’anima e l’impeto delle sue forze contro … il vento. Il suo gesto ribelle fu coronato dagli applausi dei presenti alla significativa vignetta…>> (Ventotene 15 febbraio 1941).

Lo scritto (il cui senso figurato è evidente) passò le maglie di una censura poco perspicace. Attesta che, dopo quel lontano <<giovedì mattina, 30 ottobre 1930, verso le ore sette>>, in cui un commissario di pubblica sicurezza, certo Nicoletti, e cinque agenti perquisirono l’abitazione di via Guicciardini n.11 a Milano e poi accompagnarono l’Ingegnere al commissariato di via Poma (<<erano le otto ore del mattino. In poco più di un’ora –ricorda Calace nella memoria scritta tra il 9 febbraio ed il 15 marzo 1932- ero passato dal santo rifugio della mia vita al crogiuolo dei delinquenti. Come? Perché? Mistero! Ero calmo, tranquillo ma una pena infinita mi stringeva il cuore. Povera Dina! Povera mamma! Che Iddio le aiuti e aiuti tutti i miei cari!>>), Calace era ancora un irriducibile, deciso nella volontà di resistere e di difendere la sua idea nella convinta speranza di un rovesciamento del regime.

Egli non si trovava a Ventotene il 25 luglio 1943 e non poté esultare, alla notizia della caduta del dittatore, con Pertini, Spinelli, Secchia, Scoccimarro, Jacometti ed altri, tra cui, Lazar Fundo (albanese, al ritorno nella sua terra partecipò alla guerra di liberazione dal nazifascismo. Sorta la repubblica popolare comunista venne incarcerato e barbaramente ucciso, perché rifiutò di abbandonare l’ideologia socialista).

Con Rossi e Bauer era stato tradotto il 9 luglio nel carcere di Regina Coeli di Roma.

I tre saranno liberati soltanto il 30 luglio.

I motivi furono resi noti da Ernesto Rossi in una conferenza tenuta a Firenze il 28 febbraio 1960.

<<Volevano, allora, nel luglio 1943, iniziare un altro processo contro di noi… come responsabili del solito eccidio. Veramente noi non sapevamo niente. Ma siccome la polizia non era riuscita a mettere le mani sui responsabili… e siccome ci avevano trovato con delle bombe incendiarie.. con un sistema di orologeria, che loro dicevano corrispondere a quello della bomba scoppiata al piazzale Giulio Cesare (trattasi del fallito attentato al re avvenuto a Milano il 18 aprile 1928 con diciotto morti e circa quaranta feriti, n.d.r.) allora martellavano sempre per cercare di farci confessare quello che non sapevamo. Comunque, nonostante l’accusa fosse abbandonata in istruttoria, ci ha sempre seguito per tutto il periodo fascista>>.

Secondo le intenzioni delle autorità fasciste, il nuovo processo si sarebbe dovuto concludere con tre condanne a morte (cfr. E.Rossi “Miserie e Splendori del Confino di Polizia- lettere da Ventotene 1939-1943”, 1981, pag.190; v. anche R.Bauer “Quello che ho fatto…” citato dal curatore).

Finalmente il ritorno alla libertà il 30 luglio 1943, annunciato con telegramma conciso ed asciutto, com’era nello stile del Mittente.

Dalla fondamentale biografia scritta dallo stesso curatore di questa raccolta il Lettore curioso, il Cittadino consapevole, la Persona fervida di ideali e sorretta dal voler ben fare potrà conoscere gli accadimenti successivi che videro protagonista Vincenzo Calace e potrà rendersi meglio conto del gravissimo danno morale, politico e materiale che la ventennale dittatura fascista inferse all’Italia per aver costretto all’isolamento ed al silenzio giovani patrioti che, nutriti degli ideali risorgimentali e democratici, avevano portato a compimento l’unità della Patria nelle trincee della “Grande Guerra” ma non poterono costruire uno Stato democratico e sviluppato, non poterono fare dell’Italia una Nazione parte di un’Europa libera e progredita.

A conclusione della prefazione mi piace riportare quel che dell’Ingegnere scrisse Fabrizio Canfora: “E’ Vincenzo Calace una sorta di asceta nel campo dell’azione politica. Reduce dalle carceri fasciste…dopo il crollo del regime, egli rientra nella sua terra: i lunghi anni della detenzione non l’hanno affatto infiacchito, s’impegna a riorganizzare l’appena costituito Partito d’Azione a Bari e nella regione, soprattutto tende a formare quadri dirigenti animati con lui da puro fervore innovatore e privi affatto di egoistici interessi, di mera personale ambizione di potere. Sarà, forse, questa mera illusione, ma anche l’utopia è parte della realtà e –batti e ribatti- una qualche traccia lascia di sé… L’essenza dell’opera di …Calace resta viva, non è cancellata dal reale, nella misura in cui ha esercitato la sua influenza anche se su pochi o perfino su uno solo tra quanti hanno avuto a che fare con lui; e, a loro volta, quei pochi o quell’uno solo altrettanto influenze eserciteranno su quelli dopo di loro; e così via, di generazione in generazione, quasi collegate l’una all’altra da un filo ideale che le fa evolvere. Nel che è la vera immortalità o, meglio, continuità del nostro operare” (cfr. F. Canfora “Vito Scarongella – Testimonianze su di un uomo civile” 1990, pp.21-25).